飛鳥時代といえば、聖徳太子や冠位十二階、十七条憲法などを連想する人も多いのではないでしょうか。

大陸から制度や技術が積極的に取り入れられ、仏教が先駆けに伝来して定着していたこともあり、文化財と知られる建物も多く作られています。

崇峻天皇から始まり、118年にわたり飛鳥に宮都が置かれていた飛鳥時代は、古墳時代の終末期とも重なります。

ここでは、飛鳥時代に生み出された代表的な文化財をご紹介します。

教科書に登場する飛鳥時代の主な文化財は?

飛鳥時代は、新学期が始まった学校での歴史の授業でも早々に教えられているため、多くの人々の記憶にある時代かもしれません。

そんな歴史の教科書で、飛鳥時代の主な文化財として、法隆寺釈迦三尊像、飛鳥寺釈迦如来蔵、法隆寺夢殿救世観音像、広隆寺半跏思惟像、中宮寺半跏思惟像、法隆寺玉虫厨子、天寿国繍帳が挙げられています。

仏教が伝来して以降、数多くの仏像が彫られ、現代に残された仏像には、北魏様式と呼ばれる形式がみられます。

現代人の感覚からは不気味にも感じられる仏像の表情は、アルカイックスマイルと呼ばれるスマイルが取り入れられているのも特徴です。

また、古墳時代の終末期と重なる飛鳥時代には、北壁に玄武、西壁に白虎、東壁に青龍が描かれた高松塚古墳も重要な文化財のひとつです。

飛鳥時代の文化財として有名な建築物は?

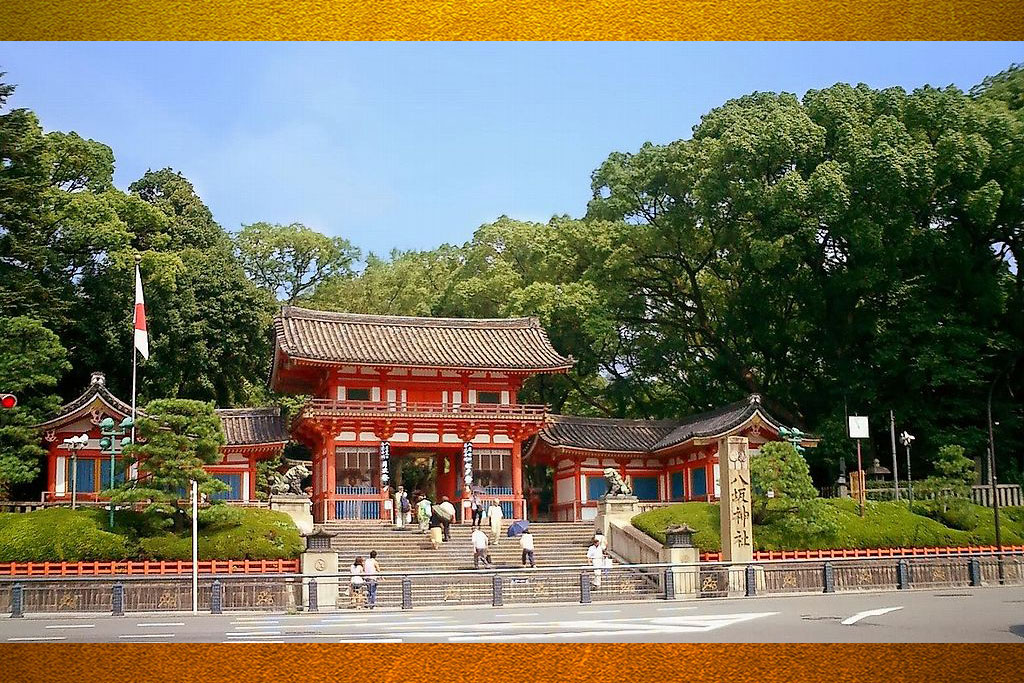

飛鳥時代の有名な建築物といえば、「法隆寺」や「四天王寺」が挙げられ、今に当時を伝える重要な文化財となっています。

「法隆寺」は、百済から大工を呼び寄せ建築されたとも言われ、寺院全体の配置や平面構造には、飛鳥寺式の伽藍配置が採られています。

具体的には、南大門から中門、塔、中金堂、講堂が一直線に配置され、それらの左右に西金堂と東金堂が並び、回廊で囲み纏められています。

また、「四天王寺」は、四天王像を祭るために作られ、中心伽藍という配置が特徴です。

中心伽藍も、南大門、中門、五重塔、金堂、講堂が直線上に配置され、回廊で周りを囲んでいます。

現在の「四天王寺」は鉄筋コンクリート造となっていますが、当時の建築様式を再現する工夫が施されています。

飛鳥時代の文化財には仏教が多大な影響あり

仏教が伝来したことで、大陸の制度や文化も積極的に取り入れられ、飛鳥時代の文化財には仏教とそれに関連する文化が多大なる影響をもたらしています。

今に伝わる飛鳥時代の文化財には、法隆寺や四天王寺といった有名な建築物をはじめ、それぞれの寺院に収められた多くの仏像が挙げられます。

なかでも、法隆寺釈迦三尊像、飛鳥寺釈迦如来蔵、法隆寺夢殿救世観音像、広隆寺半跏思惟像、中宮寺半跏思惟像、法隆寺玉虫厨子、天寿国繍帳が、飛鳥時代の主な文化財として挙げられます。